小橋修

小橋修

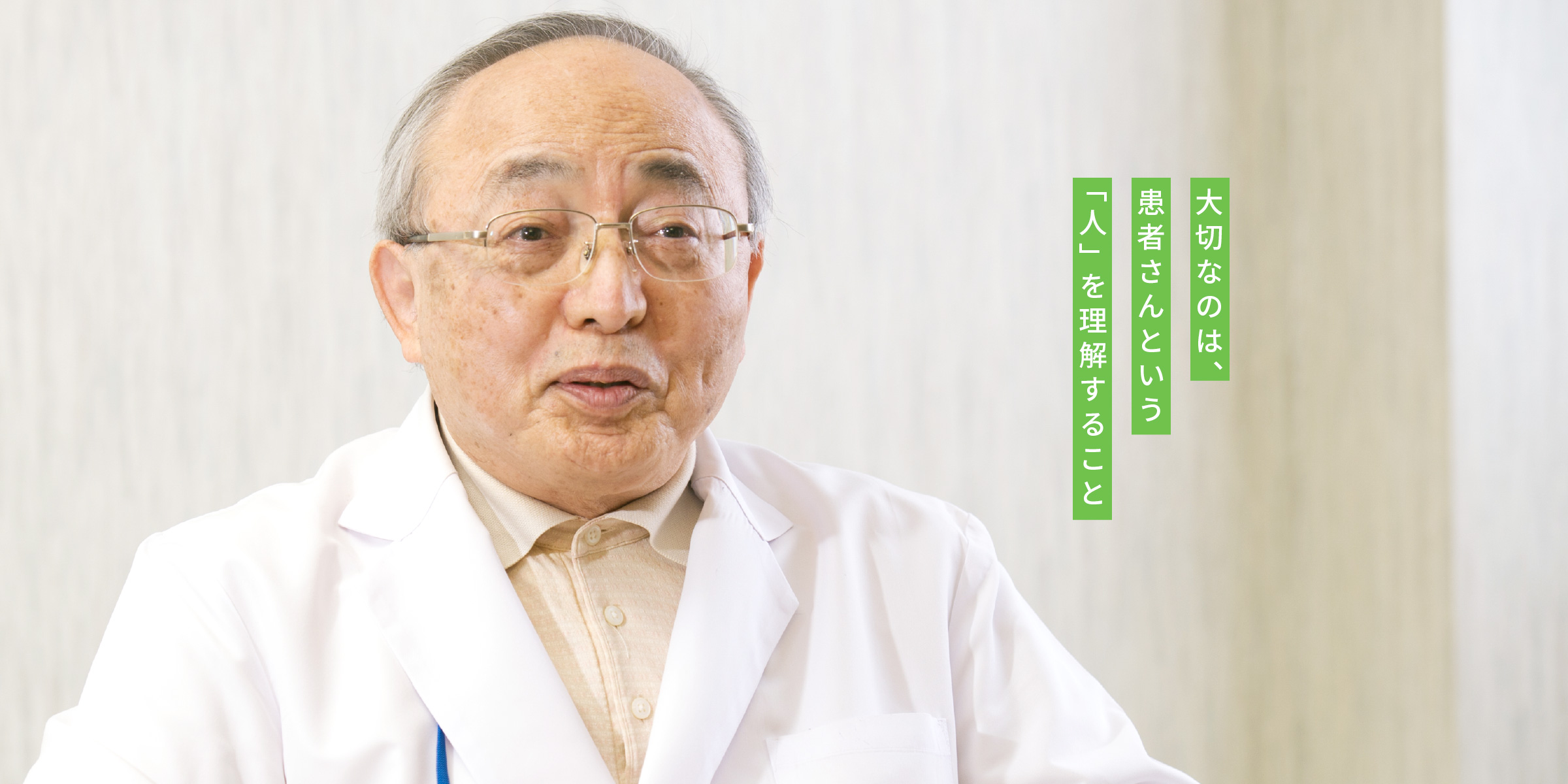

先生が福祉村病院の院長に就任されたのは2004年です。この13年を振り返ってみていかがですか。

福祉村に来る前は佐賀大学医学部で教授をしていました。今年で定年だというときに岡田先生(現・長寿医学研究所長)に声をかけていただいて、こちらで働くことになったんです。以来、認知症と認知症を患った方について勉強する毎日です。

私たちは認知症患者さんが何かするたびに、「困った」「迷惑をかけられた」と言うけれど、患者さんたちはそんなつもりはまったくないんですよね。私たちがこちらの勝手なものさしで「困った行為」「迷惑行為」と決めているだけ。認知症患者さんから見た世界はどのようなものなのか? 患者さんたちは何を思い、どう感じているのだろうか? 「病気を診て人を見ない」ではなく、認知症という病気を持つ「人」を理解することの大切さを、日々学ばせていただいています。

ユマニチュードで患者さんが立つことを大切にしているのはなぜでしょうか。

「人は死ぬまで自分の足で歩ける」「自分の足で立つことで患者さんは自分の尊厳を自覚できる」という考えがベースにあるからです。2011年に研修で訪れたスウェーデンの病院も「立つ」ことにこだわっていました。自分の力で立ったり歩いたりできない患者さんの病室にはリフトが設置されていて、リフトに患者さんを乗せて、立った状態にしてからトイレまで移動したりするんです。

日本では、寝たきりになったらおむつを替えてもらえるし、体も拭いてもらえます。至れり尽くせりです。欧米は違います。でも、至れり尽くせりではない欧米の人たちのほうが90才まで歩けたりする。どちらのやり方が本当の優しさのか? どこまで優しくするべきか? これはとても難しい問題ですよね。

今後、福祉村はどのような取り組みをすべきだと思いますか?

福祉村は、ここで働く私たちにとっても、患者さん、利用者の皆さんにとっても、桃源郷のような場所になりつつあると思います。しかしながら、成長の余地もまだまだある。たとえば、先ほどお話ししたユマニチュードを福祉村のすべてのスタッフが身につければ、よりよいケアを提供できるようになるでしょう。また、福祉村を利用されていない、あるいは、利用できていない人にも医療・福祉・介護のサービスを提供し、地域の人々が住み慣れた場所で安心して暮らせる環境づくりも進めていきたいと考えています。

介護するご家族はもちろん、医師や看護師も認知症患者さんへの対応には苦慮していると聞きます。何かよい解決策はないのでしょうか。

認知症の方や、心気症(ノイローゼ)的、精神病的な性格の強い方に対してどんな介護をするべきか。どの施設も病院もいまだ手探りの状態です。ただ、一方で、有効なケアメソッドも確立されつつあります。フランスで考案されたユマニチュードはその代表でしょう。ユマニチュードには、「患者さんを見る」「患者さんに語りかける」「患者さんに優しく触れる」「患者さんができるだけ立つようにする」という四つの基本の柱があり、これらを組み合わせて患者さんと接します。すると、認知症患者さんのBPSD(行動・心理症状)に対処できるようになり、患者さんとの間に穏やかな信頼関係を築ける、というんですね。

私は、ユマニチュードとは「優しい心がなくても、優しさが伝わるテクニック」だと思っています。マザー・テレサのようにつねに慈愛の心で接することができればいいのですが、実際はそうもいきません。認知症の方についつらくあたってしまって、自分を責めている人は大勢います。医師である私も、マザー・テレサのように優しい心を持っているかと聞かれたら、正直、自信はありません。でも、ユマニチュードを習得すれば、優しい心がなくても相手に優しさを伝えられて、認知症患者さんの信頼を得られるんです。すばらしいメソッドだと思いませんか?

このほか、イギリスのパーソン・センタード・ケア、アメリカのバリデーション・ブレイクスルー、フィンランドのオープン・ダイアログなども、世界の認知症ケアの現場で注目されています。